道管 植物 水 の 通り道 128783

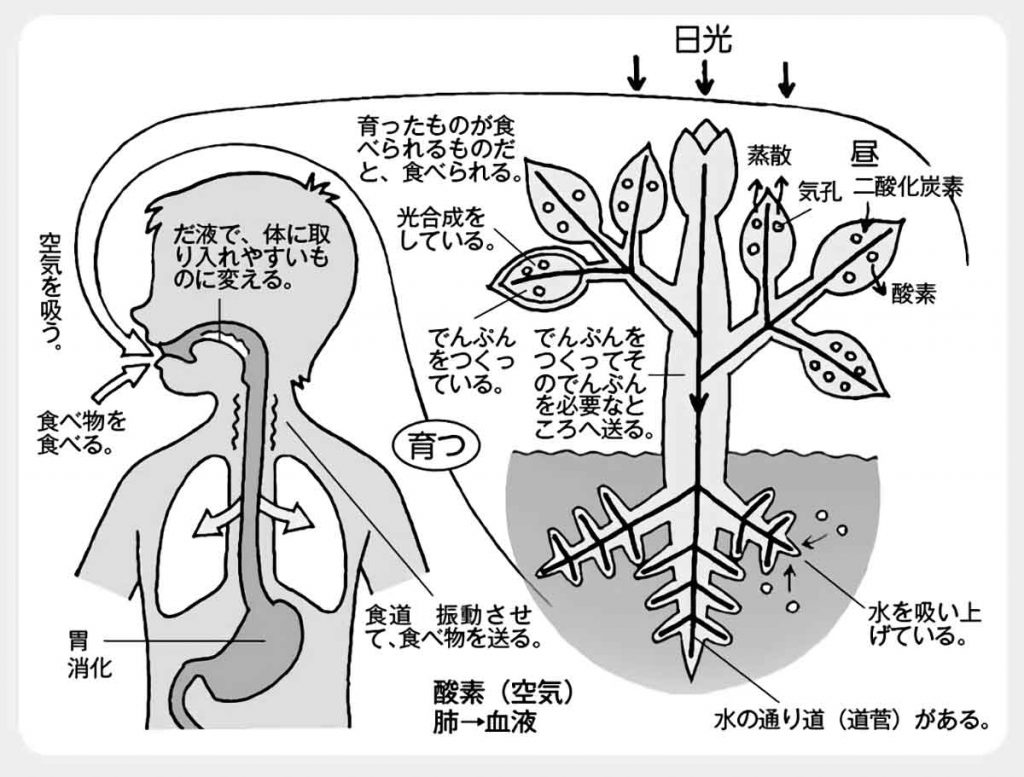

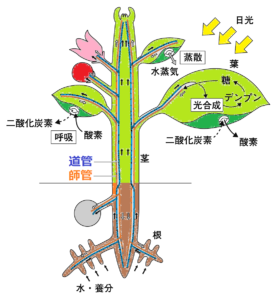

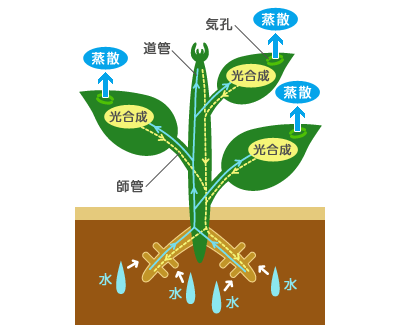

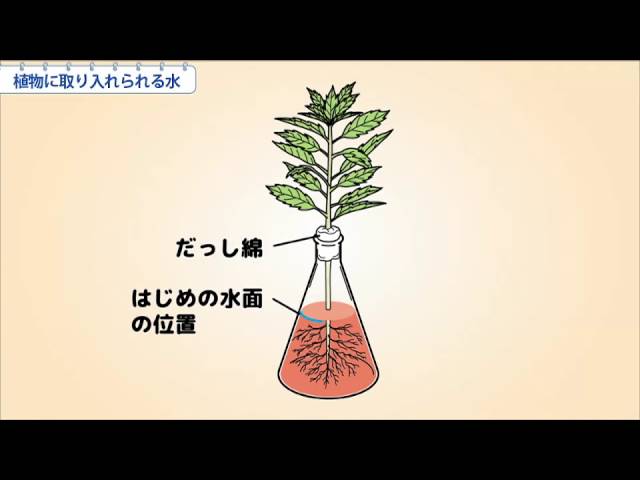

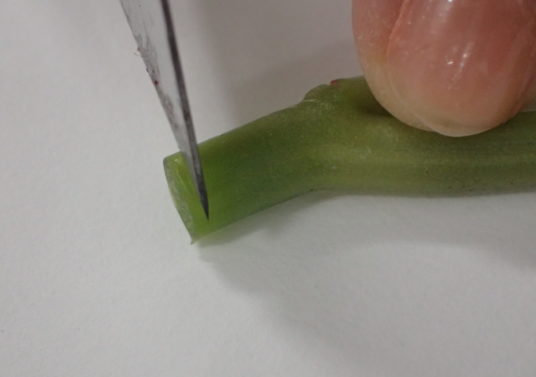

セロリの吸水 植物の水の通り道 独特の香りをもつセロリはセリ科の一種で,発達した葉柄(茎ではありません)が食材に利用されます。 発達した維管束(道管や師管などが集まった水の通り道)をもち,色水につけると1分も経たないうちに葉柄の維管 植物の吸水実験に適した植物ってありますか? 夏休みの自由研究で植物の水の通り道の実験をしたいのですが、どんな植物が適しているんでしょうか? 実験にかかる時間なども教えてほしいです。 道にある雑草などではできないのでしょうか。6年 植物の養分と水の通り道 1/8時 「植物の水の通り道を調べよう」 本時のねらい 植物の体のつくりと水の通り道について問題を見 いだし,予想や仮説を基に調べる方法を発想するこ とができる。 事観察1 植物の水の通り道を調べる 植物が水を 吸い込んで いることが わかる。 太さ

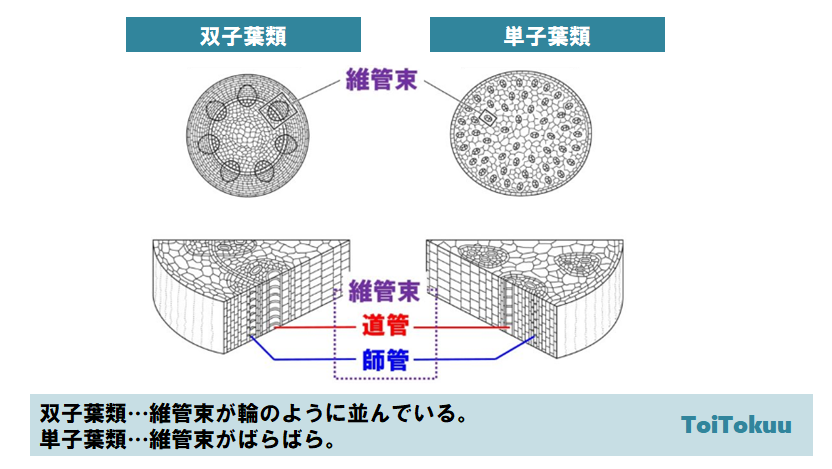

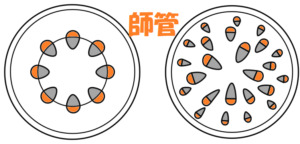

維管束 道管と師管 1年理科 生物 Takaの授業記録02

道管 植物 水 の 通り道

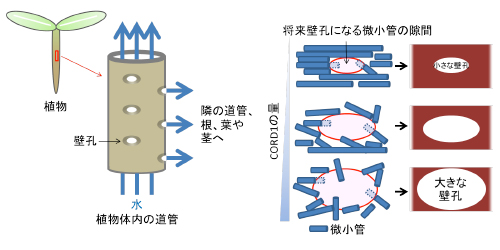

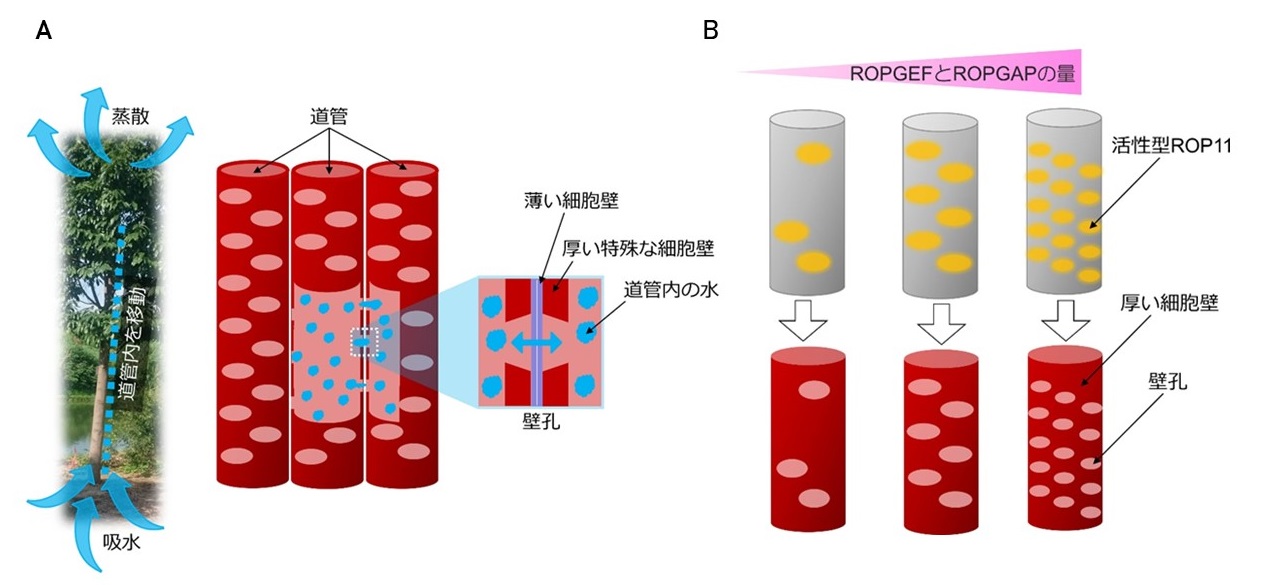

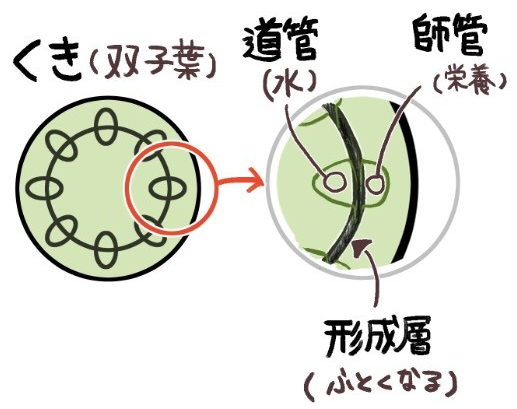

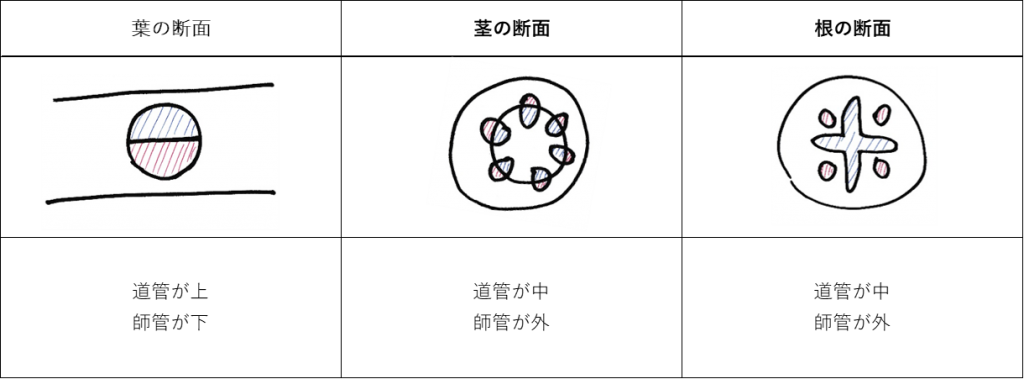

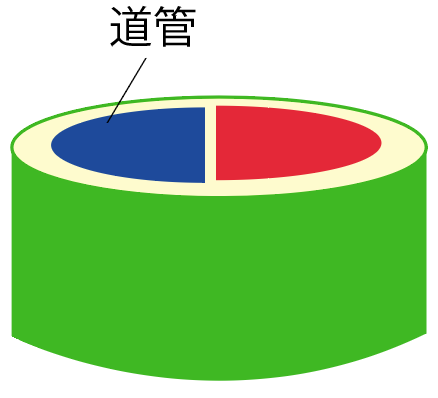

道管 植物 水 の 通り道- 道管と師管の定期テスト対策予想問題 植物の体内にある、根で吸収した水や養分を運ぶ管を何というか。 植物の体内にある、葉で作られた栄養分を運ぶ管を何というか。 双子葉類の茎の中で、外側にあるのは道管と師管のどちらですか。水を通しやすい薄い細胞壁で作られているため、道管内の水分は壁孔を通って道管から道管へ、さらには道 管から葉や茎の細胞へと移動します (図1a中央)。 このように壁孔は植物の体のなかで水分の通り道となる重要な構造です。壁孔はほぼ等間隔に、一定

茎と根のつくりとはたらき

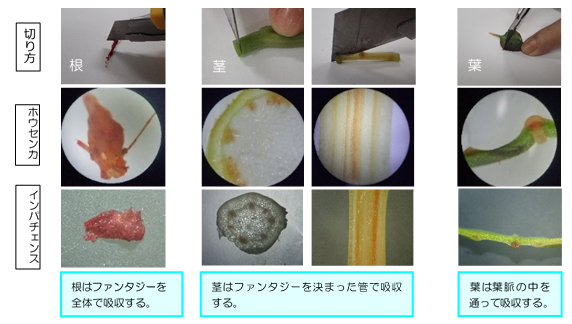

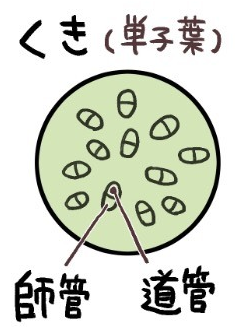

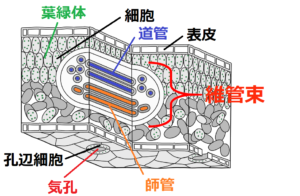

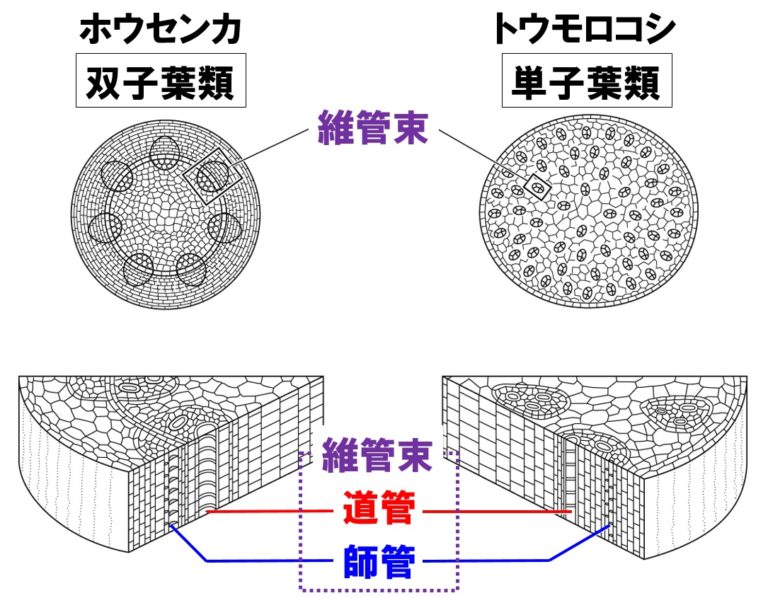

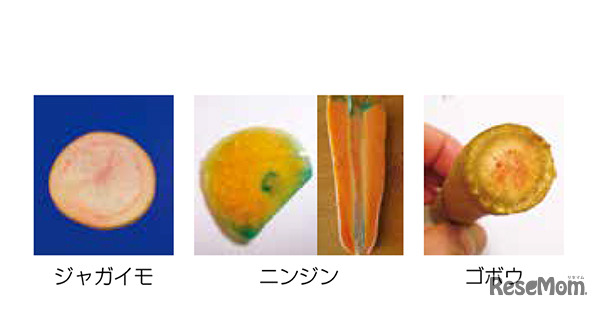

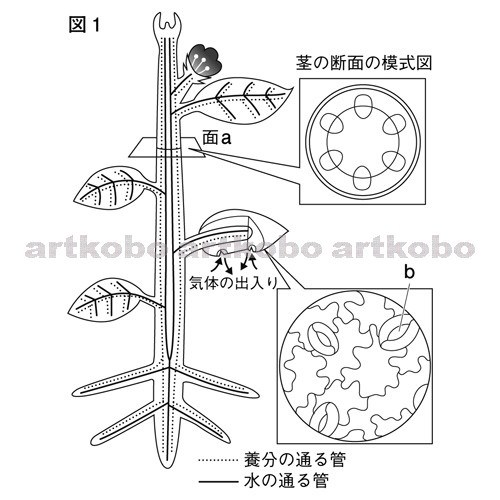

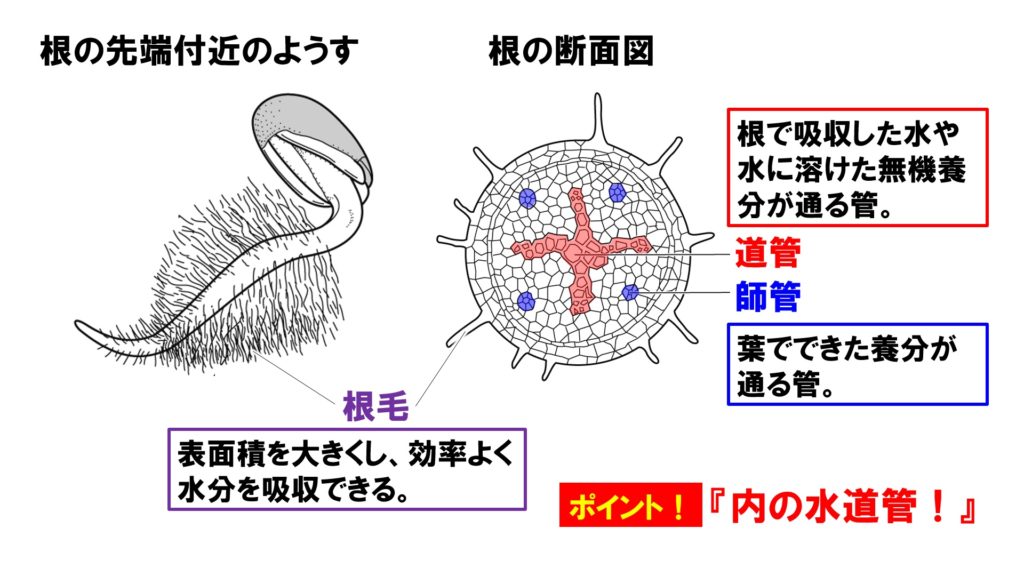

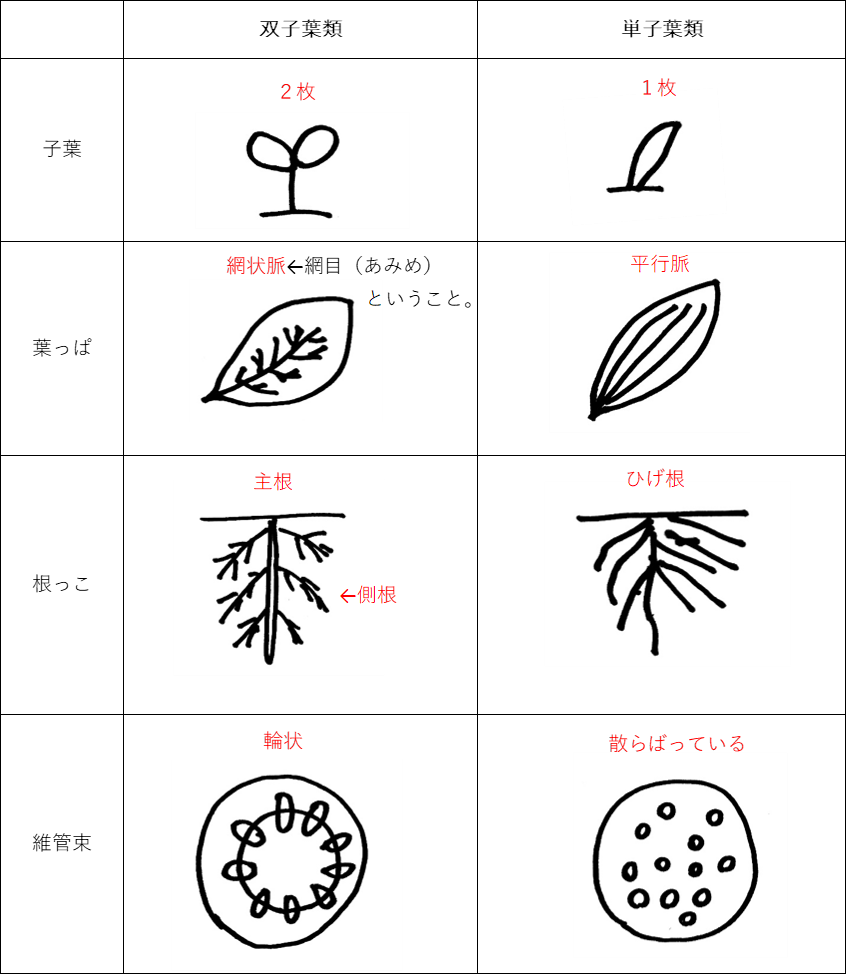

着色した水に植物をさしておく。 カッターナイフで茎を輪切りや縦切りにし、 水を入れたペトリ皿に入れておく。 双眼実体顕微鏡で切った茎を観察する。 結果 水の通り道(道管)が赤く染まった。 赤く染まった部分は、 ホウセンカは輪のように並び、根から吸い上げた水や水にとけた養分(肥料分)の通り道。 葉でつくられた養分の通り道。 3 根のはたらき ・植物のからだをささえる。 ・水や水にとけた養分(肥料分)を吸収する。 主根 側根 ひげ根 根毛 根毛 師管 道管植物の水の通り道 6Gのこぎつね達は、赤インクを入れた水を吸い上げた植物を使って 茎の中の道管 の様子を観察しました。 ホウセンカ(双子葉植物) と トウモロコシ(単子葉植物) の 道管の様子を 比較しました。 茎を薄く切るのには、片刃

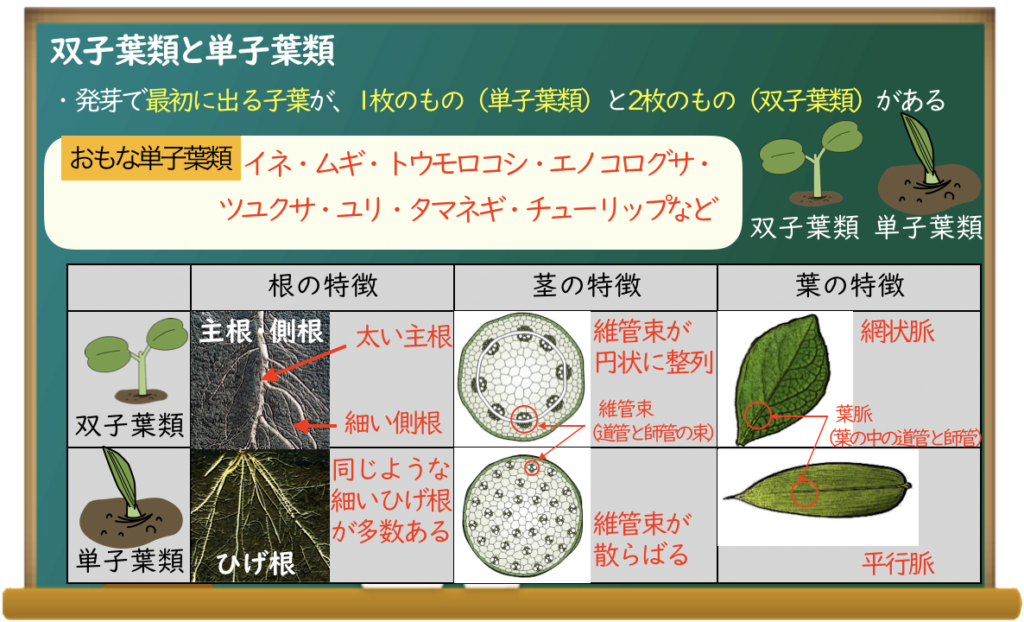

内容「B 生命・地球 (2) 植物の養分と水の通り道」にお いて,「植物を観察し,植物の体内の水などの行方や葉 で養分をつくる働きを調べ,植物の体のつくりと働きに ついての考えをもつことができるようにする。」とされ ている1)。同時に公示された中植物の体の表面から水が水蒸気となって出ることを何というか 網状脈 双子葉類の葉脈は何か 平行脈 単子葉類の葉脈は何か 葉脈 葉の筋を何というか 維管束 道管と師管を合わせてなんというか 植物において水の通り道を何というか 単元 葉・茎・根のつくりとはたらき, 「ついつい道管と師管の位置を間違えちゃうことってありますよね(・v・;)そんな人のために道管と師管の位置をはっきりかいてみました(๑•̀∀ )و」, 学年 中学1年生, キーワード 中1,理科,植物,師管,道管,水の通り道,維管束,植物のからだのつくり

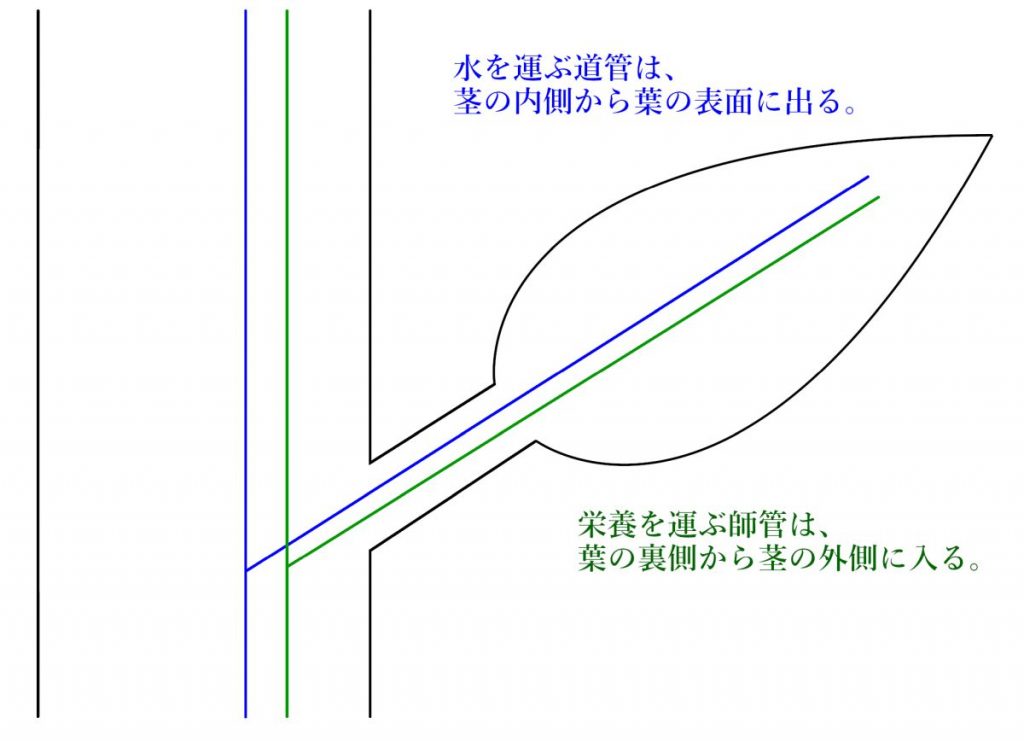

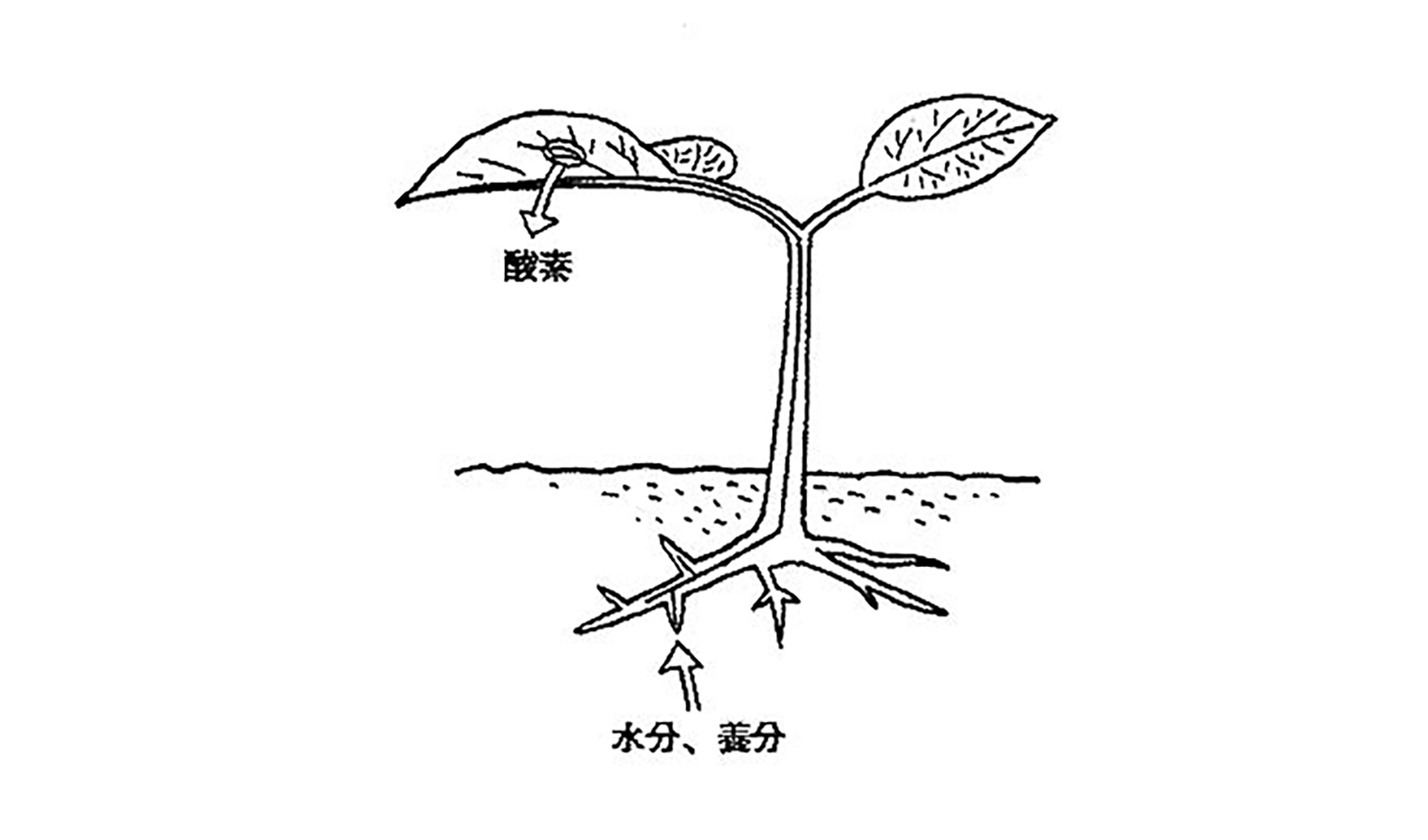

道管は、根から吸い上げた水・肥料などの養分を運ぶ管のことだよ。 赤色のついた水を可哀想だけど、植物に吸わせてみると、道管の部分だけ赤に染まるね。 その2 「師管(しかん)」 もう一つの管は「師管」ってやつ。導管の仕組み 第7回の講義では、植物の水輸送について導管の仕組みと形態を中心に解説しました。 また、最後に樹木の形態について触れました。 講義に寄せられたレポートとそれに対するコメントを以下に示します。 Q:今回の授業では、針葉樹や広葉道管はなぜ内側か 質問者: 教員 てっけい 登録番号1546 登録日: こちらのweb上に同じような質問があり、そこでの回答主旨は、 「並立型が多く見られる理由は実のところよくわかっていませんが、(中略)道管や木部繊維などの木部の細胞の多く

植物のからだのつくり 植物 の達人

花びらの色を人為的に変える 植物細胞のメカニズム ニュースイッチ By 日刊工業新聞社

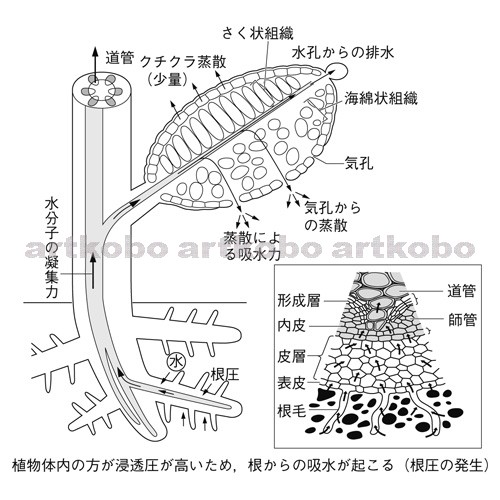

葉からいつも水( すいじょうき 水蒸気)を空気中に出しているため、 くきの水の通り道にある水が、上に引っ張られるのさ。 植物が水を す 吸い上げるしくみは、どうなっているの 植物体内にある液が、水よりこいため、根は水を きゅうしゅうア 植物の根から取り入 れられた水は、体の中 の決まった通り道を通 って、体全体に運ばれ、 葉から水蒸気として排 出されると推論し、表 現している。 ア 着色した水で染ま った植物の根、茎、葉 などの様子を観察し、 結果を記録している。 イ片を作製した際,道管内部にとどまっていた着色した水 が抜け,水の通り道としての道管を認識できなくなって しまう場合もある」と報告している. このように,小学校理科の「水の通り道」に関する観 察実験で使用する「色水」の長所や短所については

茎と根のつくりとはたらき

植物のからだのしくみを知るには Nhk For Schoolがとっても分かりやすい 正多面体クラブ

小学校6年生 植物の養分と水の通り道(道管観察) 単元 植物の養分と水の通り道 目標 植物の体内では吸収した水の通り道があり、余った水は葉から水蒸気として排出されてい ることを捉えることができる。 道管観察実験(2/4時間目)水を巡る樹木の生存戦略について、注目すべ き研究結果がある。1)樹高が100 mに達する セコイアメスギのてっぺんの葉は極度の水不足 であると考えられてきたが、実際に葉を採取し て調べると、細胞は強度の水ストレス状態では「水の通り道」を学ぶために適した教材の開発に着目 した. 2)先行研究 水の通り道の観察に関して,いくつかの先行研究を 比較する.まず,教材について橘はツユクサを用いて 道管の観察を行っている3).また,北海道立理科教育 87 yÑeYx X10Vol250No4

Core Ac Uk

植物の水の通り道 道管観察実験 お茶の水女子大学 理科教材データベース

6年生の単元「植物の成長と水の関わり」の中で、 根からとり入れられた水がどこを通るか調べる実験 がある。通常、食紅を使ってホウセンカを染色して 観察するようになっているが、教科書のように道管 を綺麗に赤く染色するのは難しい根からではなく。植物の水の通り道(道管観察実験) 単元 植物の養分と水の通り道 目標 植物の体内では吸収した水の通り道があり、余った水は葉から水蒸気として排出されていることを捉えることができる。" • See 70 photos and videos on their profile小学校6年生 植物の養分と水の通り道(道管観察) 単元 植物の養分と水の通り道 目標 植物の体内では吸収した水の通り道があり、余った水は葉から水蒸気として排出されてい ることを捉えることができる。

植物の水の通り道 道管観察実験 お茶の水女子大学 理科教材データベース

Album

6年生理科では植物の道管=水の通り道について学習します。 多くの教科書ではホウセンカを扱っています。 長野県「信濃教育」の教科書でも同様にホウセンカ。 個人的には、根ごと引き抜いて色水につけてまた戻す・・・ というのは理科で大事にしている「生命尊重」の概念からは 遠い 植物体の水の通り道である道管を、連続して一方向に形成する物質を世界で初めて発見しました。「ザイロジェン」と名づけられたこの物質は、糖がついたタンパク質で、その遺伝子も解析されました。 この報告は6月24日付けの Nature 誌に掲載されました 植物が水を吸い上げる仕組み 植物が根から吸収した水を上昇させている原動力として、根圧、蒸散、凝集力が挙げられます。 根圧 植物の重量の80~90%は水が占めています。 植物は、根によって水を土壌から吸い上げます。

道管をarで見せる Ipadとiphoneで教師の仕事をつくる

花びらの色を人為的に変える 植物細胞のメカニズム ニュースイッチ By 日刊工業新聞社

植物の体とはたらき/理解シート 葉の中のすじ、 ようみゃく 葉脈とよばれるところが、水や養分、 葉でつくられた栄養などを運ぶ管の集まりなのさ。 ジャガイモの葉の、水の通り道はどこなのア 色水は、食紅を55gを700mLの水にとかしてつくる。 72時間後(3日目)になると枯れてしまうことが多いし、道管のまわりの部分が染まり始めるので、くっきりとした感じで観察することができなくなる。 ウ 植物はヒマワリとトウモロコシがよい。

維管束 道管と師管 1年理科 生物 Takaの授業記録02

植物のからだのしくみを知るには Nhk For Schoolがとっても分かりやすい 正多面体クラブ

維管束 Twitter Search

師管と道管 維管束を中学生向けに解説

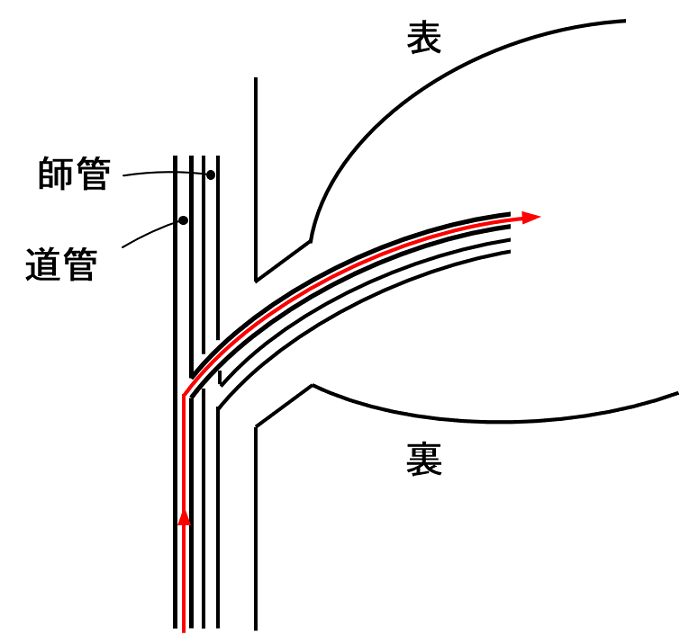

植物の師管が外側 道管が内側の理由 オンライン授業専門塾ファイ

理科1年 植物 身近な生物 花のつくり 根茎葉 光合成 植物の分類 身近な生物 要点 身近な生物の観察 1 身近な生物の観察 タンポポ 日当たりのよい場所 ドクダミ 日当たりが悪くしめった場所 目的とするものだけを細くけずった鉛筆で影をつけず

Caa植物3 3 根のつくりとはたらき 葉の維管束 Flashcards Quizlet

国立遺伝学研究所

Web教材イラスト図版工房 R Bi 植物の生活と光合成 11

小6理科 植物の養分と水の通り道 指導アイデア みんなの教育技術

スタディピア 花のつくりと根 茎 葉のはたらき

水の通り道を観察する 植物のつくりとはたらき おもしろ理科 Preparation Assistant For Scientific Experiments And Observations

中1理科 100 忘れない 道管と師管の覚え方 Qikeru 学びを楽しくわかりやすく

植物の水の通り道を自在に制御する 東京大学 大学院理学系研究科 理学部

葉脈の意味と働きとは 植物全体の構造と合わせて理解しましょう 中学受験ナビ

茎のつくり 道管の観察

中学受験の理科攻略 茎のつくり 道管 師管 形成層 中学受験ナビ

師管と道管 維管束を中学生向けに解説

中学理科 ゴロ合わせ 道管 師管の覚え方 Youtube

3

中1理科 100 忘れない 道管と師管の覚え方 Qikeru 学びを楽しくわかりやすく

茎と根のつくりとはたらき

樹木の水分通道 樹液の流動

U Fukui Repo Nii Ac Jp

中1 理科 1 旧 葉と茎と根 そして維管束 Youtube

師管と道管 維管束を中学生向けに解説

中1理科 道管と師管のポイントと定期テスト対策予想問題 ダイスト

中学受験の理科攻略 茎のつくり 道管 師管 形成層 中学受験ナビ

水の科学 植物と水 水大事典 サントリーのエコ活 サントリー

維管束 道管と師管 1年理科 生物 Takaの授業記録02

1

植物の気孔と道管の数を調節するペプチド分子を発見 リソウ

植物の水の通り道の実験 科教協静岡だより 静岡で理科教育 教材 実験紹介

螢雪学舎 螢雪学舎の学習法 理科編 要点 又は 要点確認 のバーコードからは 基本問題 が出せます Facebook

師管と道管 維管束を中学生向けに解説

根 茎のつくり

中学理科1年 植物の世界 4 植物の仲間 あんのん塾

中学受験の理科攻略 茎のつくり 道管 師管 形成層 中学受験ナビ

自由研究 ジャガイモって 根 くき 小学生向け リセマム

光合成

6月9日 金 6年理科 植物の水の通り道を推論しよう 植物の成長と日光や水とのかかわりを学習しています 今日は植物の水の通り道を染め出して 水の通り道 道管 を観察しました 水の通り道がくっきりと染め出された様子をみて 根から吸い上げ

小6理科 植物に取り入れられる水 Youtube

中1理科 定期テスト前必見 維管束 道管 師管 双子葉類 単子葉類まとめ こいがくぼ翼学習塾

師管と道管 維管束を中学生向けに解説

R54 植物の道管観察キット Youtube

師管と道管 維管束を中学生向けに解説

中1理科 茎 根のつくりとはたらきの要点まとめノート デルココ

中1 理科 茎 根のつくりと働き 葉のつながり Flashcards Quizlet

板橋区立赤塚小学校

茎と根のつくりとはたらき

理科1年 植物 身近な生物 花のつくり 根茎葉 光合成 植物の分類 身近な生物 要点 身近な生物の観察 1 身近な生物の観察 タンポポ 日当たりのよい場所 ドクダミ 日当たりが悪くしめった場所 目的とするものだけを細くけずった鉛筆で影をつけず

第1節 水分の吸収と移動

樹木の水分通道 樹液の流動

植物の水の通り道 道管観察実験 お茶の水女子大学 理科教材データベース

Web教材イラスト図版工房 理 15 富山 問 01 01

師管と道管 維管束を中学生向けに解説

3

中1 中1理科 植物の水の通り道 ೫ 中学生 理科のノート Clearnote

植物 花 はどうやって水をすいあげるの 植物 科学なぜなぜ110番 科学 学研キッズネット

師管と道管 維管束を中学生向けに解説

6月9日 金 6年理科 植物の水の通り道を推論しよう 植物の成長と日光や水とのかかわりを学習しています 今日は植物の水の通り道を染め出して 水の通り道 道管 を観察しました 水の通り道がくっきりと染め出された様子をみて 根から吸い上げ

植物の根 くき 葉のつくり Youtube

中1理科 根 茎のつくりの重要ポイント Pikuu

6月9日 金 6年理科 植物の水の通り道を推論しよう 植物の成長と日光や水とのかかわりを学習しています 今日は植物の水の通り道を染め出して 水の通り道 道管 を観察しました 水の通り道がくっきりと染め出された様子をみて 根から吸い上げ

板書ノート 植物の養分と水の通り道

植物の水の通り道をつくる物質 ザイロジェン の発見 プレスリリース 東京大学 大学院理学系研究科 理学部

水の通り道の実験は野菜を使わなきゃ損 根 茎 葉別オススメ野菜の紹介 小学6年 植物の水の通り道 Youtube

夏休みの自由研究 小学3年生から6年生まで対応 簡単にできる理科の植物の実験 動機や目的も解説 短期間で完結 今よりも幸せになるための方法論

植物の水の通り道 道管観察実験 お茶の水女子大学 理科教材データベース

6年理科 植物の水の通り道 はセロリで 清水智 Shimizu Satoshi 教育ictコンサルタント Google認定教育者レベル2 Note

Album

植物の水の通り道 道管観察実験 お茶の水女子大学 理科教材データベース

國一 Junior High理科的中1理科 植物の水の通り道 ೫ Clearnote

徹底図解 3分でわかる 維管束とはなにもの 道管と師管の違いまで解説 Qikeru 学びを楽しくわかりやすく

植物のからだのつくり 植物 の達人

徹底図解 3分でわかる 維管束とはなにもの 道管と師管の違いまで解説 Qikeru 学びを楽しくわかりやすく

ジャガイモの水の通り道 中学 Nhk For School

植物 赤く染まるのはどっち 駒澤塾 中学受験の算数 理科

樹木の水分通道 樹液の流動

Web教材イラスト図版工房 R C2 植物の生活 46

葉柄の維管束

中1理科 定期テスト前必見 維管束 道管 師管 双子葉類 単子葉類まとめ こいがくぼ翼学習塾

中1理科 図でよくわかる植物の茎と根 道管と師管の違いと根毛の役割 Irohabook

根 茎のつくり

中1理科 定期テスト前必見 維管束 道管 師管 双子葉類 単子葉類まとめ こいがくぼ翼学習塾

維管束 Twitter Search

花びらの色を人為的に変える 植物細胞のメカニズム ニュースイッチ By 日刊工業新聞社

水の通り道を観察する 植物のつくりとはたらき おもしろ理科 Preparation Assistant For Scientific Experiments And Observations

植物の水の通り道 道管観察実験 お茶の水女子大学 理科教材データベース

自由研究 ジャガイモって 根 くき 小学生向け リセマム

師管と道管 維管束を中学生向けに解説

植物の水の通り道 道管観察実験 お茶の水女子大学 理科教材データベース

師管と道管 維管束を中学生向けに解説

中学受験理科講座 植物のつくりとはたらき 2 根 茎 葉

コメント

コメントを投稿